「歯槽膿漏(しそうのうろう)って、昔よく聞いたけど最近はあまり耳にしない…」

「歯ぐきから血が出るけど、もしかして歯槽膿漏?」

こうしたご相談を受けることがあります。

実は、歯槽膿漏は昔の呼び方で、現在は「歯周病」として診断される病気です。

しかし、その本質は変わらず、進行すれば歯を失う大きな原因となるため、注意が必要です。

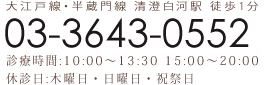

今回は、清澄白河の歯医者さん「にしざわ歯科クリニック」が、歯槽膿漏と歯周病の関係、そして予防のポイントを解説します。

歯槽膿漏とは?

かつて日本では、歯ぐきが腫れて膿(うみ)が出て、歯がグラグラする状態を「歯槽膿漏」と呼んでいました。

「歯槽」とは歯を支える骨(歯槽骨)のこと、そして「膿漏」とは膿が漏れることを意味します。

つまり、歯槽膿漏=重度に進行した歯周病の状態を指していたのです。

今は「歯周病」という名称が主流

現在は、国際的な歯科医学の基準に合わせて「歯周病」という名称が使われています。

歯周病は進行度に応じて、以下のように分類されます。

歯肉炎:歯ぐきが腫れ、出血が見られる初期段階

歯周炎(軽度〜中等度):歯槽骨が徐々に破壊され、歯が動き始める

重度歯周炎(かつての歯槽膿漏):膿が出たり、歯が大きく動揺し、最終的に歯が抜けてしまう

つまり、歯槽膿漏=重度歯周炎のことを指していたのです。

歯槽膿漏(重度歯周炎)の症状

・歯ぐきから血や膿が出る

・歯がグラグラ動く

・強い口臭がある

・歯ぐきが大きく下がり、歯が長く見える

・噛むと痛みがある

ここまで進行すると、歯を残すことが難しくなるケースも多いため、早期発見が重要です。

放置するとどうなる?

歯槽膿漏(重度歯周炎)を放置すると、歯を支える骨が破壊されてしまい、最終的には自然に歯が抜け落ちることもあります。

さらに近年では、糖尿病・心臓病・脳梗塞・認知症などの全身疾患とも関係が深いことがわかってきています。

今日からできる歯周病予防

1. 毎日の正しいブラッシング

プラーク(歯垢)をためないことが基本。歯と歯ぐきの境目を丁寧に磨きましょう。

2. 歯間ケアの習慣化

歯ブラシだけでは6割程度しか汚れが落ちません。

フロスや歯間ブラシを併用することで予防効果が高まります。

3. 定期的な歯科検診とクリーニング

歯周病は痛みが出にくく、気づいたときには進行していることが多い病気です。

3〜6か月ごとの検診で早期発見・早期対応ができます。

まとめ

・「歯槽膿漏」は昔の呼び方で、現在は歯周病の重度進行形態を指す

・初期段階では自覚症状が少ないため、気づいたときには悪化していることも多い

・放置すると歯を失うだけでなく、全身の健康にも影響する

・正しいセルフケアと定期検診が予防のカギ

清澄白河で「歯槽膿漏・歯周病」が気になる方はにしざわ歯科クリニックへ

「昔でいう歯槽膿漏かもしれない」と感じている方は、すぐにご相談ください。

当院では、歯を残すための最適な治療と、再発を防ぐための予防ケアをご提供しています。

口元の健康を守り、将来も自分の歯で噛める生活を一緒に目指しましょう。