歯科治療において、虫歯や歯周病によって失われた歯の機能を回復させることは、私たちの重要な使命です。特に、歯の神経を取り除く「根管治療」は、重度の虫歯や歯の炎症から歯を救うための最終手段となることが多い治療です。しかし、この根管治療を受けた歯には、残念ながら固有のリスクが存在します。その一つが、歯の寿命を大きく左右する深刻な問題、「歯根破折(しこんはせつ)」です。

歯根破折とは何か?なぜ神経を抜いた歯に起こりやすいのか

歯根破折とは、歯の根っこの部分にヒビが入ったり、完全に割れてしまったりする状態を指します。歯根は顎の骨の中に埋まっており、歯周組織によってしっかりと支えられています。しかし、一度破折が起こると、その隙間から細菌が侵入し、感染や炎症が引き起こされます。症状としては、噛んだ時の痛み、歯茎の腫れ、膿が出る、歯がグラグラするといったものが挙げられますが、初期段階では無症状のことも少なくありません。

神経を抜いた歯が歯根破折を起こしやすいのには、いくつかの理由があります。

まず、歯の神経には血管も含まれており、神経を失うことで歯への栄養供給が途絶え、歯全体が乾燥してもろくなります。例えるなら、みずみずしい生木が枯れ木になるようなイメージです。これにより、外部からの力に対する抵抗力が低下します。

次に、根管治療の過程で、感染した神経や象牙質を除去するために歯の内部が削られるため、歯そのものの構造が弱くなります。

さらに、被せ物(クラウン)を支えるための土台(コア)の種類も、歯根破折のリスクに大きく関わってきます。特に、従来使用されてきた金属製の「メタルコア」は、その硬さゆえに、噛む力が歯に不均一に伝わり、歯根に過度な応力を集中させてしまうことが、歯根破折の一因となることが指摘されています。

一度歯根破折が起こってしまうと、多くの場合、その歯を保存することは非常に困難になります。破折した部分を完全に修復・封鎖することが難しく、継続的な感染や炎症を抑えることができないためです。結果として、多くの場合で抜歯を選択せざるを得ない状況となります。

歯根破折のリスクを低減する「ファイバーコア」の役割

このような歯根破折のリスクを最小限に抑え、患者様の歯の寿命を延ばすために、現代の歯科医療で積極的に採用されているのが「ファイバーコア」です。

ファイバーコアは、ガラス繊維とレジン(歯科用樹脂)を組み合わせて作られた土台です。その最大の特徴は、**天然の歯の象牙質に近い「しなやかさ」(弾性係数)**を持っている点にあります。このしなやかさにより、噛む力が歯全体に均等に分散されやすくなり、特定の部位に力が集中することを防ぎます。結果として、歯根にかかるストレスが緩和され、歯根破折のリスクを大幅に低減することが期待できます。

これに対し、従来のメタルコアは非常に硬いため、歯とメタルコアの硬さの差が大きく、強い力が加わった際に、歯よりも硬いメタルコアが「くさび」のように作用し、歯根に無理な力を集中させてしまうことがありました。ファイバーコアは、この問題点を克服するための画期的な材料と言えます。

さらに、ファイバーコアには以下のような利点もあります。

審美性: 金属を使用しないため、歯茎が黒ずむ「ブラックマージン」の心配がなく、オールセラミックなどの透明感のある被せ物と組み合わせることで、より自然で美しい仕上がりを実現できます。

金属アレルギーのリスク回避: 金属アレルギーをお持ちの方でも安心して使用できます。

接着性の向上: 歯との適合性が高く、より強固に接着させることができるため、細菌の侵入を防ぎ、二次的な虫歯のリスクも低減します。

患者様の大切な歯を守るために

当院では、根管治療を終えた歯の土台には、歯根破折のリスクを最小限に抑え、歯の長期的な安定性確保のため、積極的にファイバーコアをお勧めしています。歯根破折は、一度起こってしまうと歯を失う可能性が非常に高い、避けたいトラブルです。

ご自身の歯をできるだけ長く健康に保つためには、根管治療後の土台の選択が非常に重要です。もし、以前に根管治療を受けた歯のことでご不安があったり、これから根管治療を受ける予定があったりする方は、どうぞお気軽にご相談ください。私たちは、最新の知識と技術をもって、皆様の大切な歯の未来を共に守るお手伝いをさせていただきます。

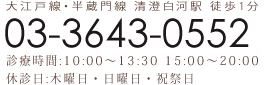

2025年5月29日 カテゴリ:未分類