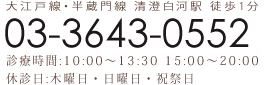

加齢や歯磨きの癖で進む“歯ぐきの後退”と対策

鏡を見たときに

「なんだか歯が長くなった気がする」

「歯ぐきが下がって、根元が目立つ」

そんな違和感を覚えることはありませんか?

その症状は、歯肉退縮(しにくたいしゅく)と呼ばれ、

放置すると知覚過敏や虫歯、歯周病悪化につながることがあります。

今回は、清澄白河の歯医者さん「にしざわ歯科クリニック」が、

歯肉退縮の原因・症状・対策についてわかりやすく解説します。

歯肉退縮(しにくたいしゅく)とは

歯を支えている歯ぐきが下がり、歯の根元(歯根)が露出してくる状態をいいます。

見た目の変化だけでなく、歯の寿命に関わる重要なサインでもあります。

歯の根元はエナメル質よりも弱い象牙質で構成されているため、

露出すると虫歯になりやすく、冷たいものがしみる症状も現れやすくなります。

歯肉退縮の主な原因

歯ぐきが下がる原因は1つではなく、生活習慣や加齢、歯周病などが複雑に関係します。

① 歯周病による組織の破壊

歯周病菌が歯ぐきや骨をゆっくり破壊し、歯ぐきの位置が下がってしまいます。

自覚症状が乏しいため、気づいたときには進んでいることも多い病気です。

② 強すぎるブラッシング

硬い歯ブラシや力任せの磨き方は、歯ぐきにダメージを与えます。

特に“横磨き”の癖がある方は要注意。

長年の摩擦で歯ぐきが後退することがあります。

③ 加齢による自然な変化

年齢とともに皮膚や粘膜が衰えるように、歯ぐきも薄く・弱くなります。

中高年以降で歯肉退縮が増えるのはこのためです。

④ 噛み合わせ・歯ぎしり

強い力が特定の歯にかかると、歯周組織に負担がかかり、歯ぐきが下がりやすくなります。

⑤ 口腔習癖(くうこうしゅうへき)

・歯を強く当てる癖(TCH)

・頬杖

・舌の押し付け

こうした小さな癖が、長期的には歯肉の位置に影響することがあります。

歯肉退縮が進むとどうなる?

見た目の変化だけでなく、次のようなトラブルが起こりやすくなります。

・冷たいもの・甘いものがしみる(知覚過敏)

・歯の根元の虫歯(根面う蝕)が増える

・歯周病が進行しやすくなる

・歯が長く見え、老けた印象になる

・歯が揺れやすくなる

特に、根元の虫歯は気づきにくく進行も早いため注意が必要です。

歯肉退縮の対策

歯ぐきは一度下がると、基本的に自然に元に戻ることはありません。

しかし、進行を止めたり見た目を改善したりする方法はあります。

● 正しいブラッシング習慣を身につける

・力任せではなく、ペンを持つような軽い力で

・毛先のやわらかい歯ブラシを使用

・歯ぐきと歯の境目を小刻みに優しく磨く

ブラッシング1つで、退縮の進行を大きく防ぐことができます。

● 歯周病の治療・定期検診

歯肉退縮の背景に歯周病がある場合、治療が不可欠です。

歯石除去やクリーニングで炎症をコントロールし、進行を止めます。

● 知覚過敏・根面虫歯の予防

・フッ素入り歯磨き粉

・知覚過敏用の薬剤塗布

・象牙質コーティング

これらで歯の根元を守ることができます。

● 噛み合わせ・歯ぎしりの改善

ナイトガード(マウスピース)を使用して、歯や歯ぐきへの負担を減らします。

● 歯肉移植(審美的改善)

審美性が大きく損なわれている場合や、知覚過敏が強い場合には、

歯ぐきを移植する「歯肉移植術」で改善することもできます。

日常生活でできる予防の工夫

歯肉退縮は日々の習慣で大きく変わります。

・口呼吸ではなく鼻呼吸を意識する

・頬杖や歯を当てる癖をやめる

・歯ブラシを頻繁に交換する(1か月に1本が目安)

・歯間ケア(フロス・歯間ブラシ)を取り入れる

小さな積み重ねが歯ぐきの健康を守ります。

まとめ

・歯肉退縮は、歯ぐきが下がることで歯の根元が露出する状態

・原因は歯周病・強いブラッシング・加齢・歯ぎしり・癖など多様

・進行すると知覚過敏・根面虫歯・見た目の悪化につながる

・正しい歯磨き・歯周病治療・噛み合わせ管理で進行を防げる

・必要に応じて歯肉移植で改善することも可能

歯ぐきが下がった気がする…と感じたらにしざわ歯科クリニックへご相談ください

歯肉退縮は、早めに気づけば進行を止められる症状です。

見た目の改善だけでなく、歯を長く守るためにも、

気になるサインがあればお気軽にご相談ください。

2025年11月25日 カテゴリ:未分類