「口の中がいつもネバつく」「食べ物が飲み込みにくい」「夜中に口が渇いて目が覚める」—。

このようなお口の渇きを感じたことはありませんか? ただの不快感だと思われがちなこの症状、実はドライマウス(口腔乾燥症)かもしれません。ドライマウスは、単なる口の渇きだけでなく、様々な口腔トラブルや全身の健康問題を引き起こす可能性がある、見過ごせないサインなのです。

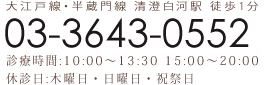

今回は、にしざわ歯科クリニックが、ドライマウスの正体と、それが引き起こす具体的なトラブル、そしてご自宅や歯科医院でできる対策について詳しく解説します。

「ドライマウス」ってどんな状態?なぜ唾液は大切なの?

ドライマウス(口腔乾燥症)とは、唾液の分泌量が減り、お口の中が慢性的に乾燥してしまう状態を指します。健康な方でも緊張した時などに一時的に口が渇くことはありますが、ドライマウスはそれが日常的に続くことが特徴です。

では、なぜ唾液が減少すると困るのでしょうか? 唾液は、お口の健康を守る上で非常に重要な役割を担っています。

自浄作用: 食べ物のカスや細菌を洗い流し、お口の中を清潔に保ちます。

抗菌作用: 唾液に含まれる成分が細菌の増殖を抑え、虫歯や歯周病を予防します。

再石灰化作用: 歯の表面から溶け出したミネラルを補給し、初期の虫歯を修復(再石灰化)する働きがあります。

潤滑作用: 食物をまとまりやすくし、飲み込みを助けます。また、粘膜を潤し、発音をスムーズにします。

味覚作用: 食べ物の味を感じやすくします。

このように、唾液は「天然の万能薬」とも言える存在です。その量が減ることで、お口の中のバランスが崩れ、様々なトラブルが発生しやすくなるのです。

ドライマウスが引き起こす、お口の中と全身のトラブル

ドライマウスは、単なる不快感に留まらず、多岐にわたる問題を引き起こす可能性があります。

【お口の中への影響】

虫歯のリスク上昇: 唾液の自浄作用や再石灰化作用が低下するため、虫歯菌が繁殖しやすくなり、虫歯が多発したり進行しやすくなったりします。特に歯の根元の部分(根面)に虫歯ができやすい傾向があります。

歯周病の悪化: 唾液の抗菌作用が低下することで、歯周病菌が増殖しやすくなり、歯周病の進行を早める可能性があります。

口臭の悪化: 細菌が増殖し、食べカスが停滞することで、嫌な口臭が発生しやすくなります。

口内炎・舌炎の発生: 口腔粘膜が乾燥して傷つきやすくなり、口内炎や舌炎、口角炎などができやすくなります。ヒリヒリとした痛みを感じることも多いです。

味覚障害: 唾液が食べ物の味成分を溶かす役割を担っているため、唾液が減ると味を感じにくくなることがあります。

嚥下(えんげ)障害・発音障害: 食物がうまく飲み込めなくなったり、口が回らず話しにくくなったりすることがあります。特に乾燥したパンやパサパサしたものが食べにくくなります。

入れ歯の不具合: 入れ歯が粘膜に吸着しにくくなり、外れやすくなったり、粘膜と擦れて痛みが出やすくなったりします。

【全身への影響】

口腔内の細菌が増殖することで、誤嚥性肺炎のリスクが高まるなど、全身の健康にも影響が及ぶ可能性があります。

ドライマウスの主な原因

ドライマウスの原因は一つではなく、様々な要因が絡み合っていることが多いです。

加齢: 年齢を重ねるにつれて、唾液腺の機能が低下し、唾液の分泌量が減ることがあります。

薬の副作用: 抗ヒスタミン薬(アレルギー薬)、抗うつ薬、降圧剤、睡眠導入剤など、多くの種類の薬に唾液分泌を抑制する副作用があります。

ストレス・緊張: ストレスや精神的な緊張は、自律神経のバランスを乱し、唾液の分泌を抑えることがあります。

全身疾患: シェーグレン症候群(唾液腺や涙腺の自己免疫疾患)、糖尿病、腎臓病、リウマチなどの病気が原因で唾液が減少することがあります。

口呼吸: 鼻炎などで口呼吸が習慣になっていると、お口の中が乾燥しやすくなります。

生活習慣: 飲酒や喫煙、カフェインの過剰摂取も唾液分泌に影響を与えることがあります。

ドライマウスの対策:ご自宅と歯科医院でのアプローチ

ドライマウスの症状を改善し、お口の健康を守るためには、原因に応じた適切な対策を行うことが重要です。

ご自宅でできること(セルフケア)

こまめな水分補給: 少量の水を頻繁に飲む習慣をつけましょう。カフェインやアルコールを多く含む飲み物は避けるのが無難です。

唾液腺マッサージ: 唾液腺(耳下腺、顎下腺、舌下腺)を優しくマッサージすることで、唾液の分泌を促します。

よく噛んで食べる: 食事をゆっくり、よく噛んで食べることで、唾液の分泌が促されます。ガムを噛むのも効果的です(キシリトールガムがおすすめ)。

保湿製品の利用: 口腔保湿ジェルやスプレー、洗口液などを活用して、お口の乾燥を和らげましょう。

加湿: 乾燥する季節には、加湿器を使って室内の湿度を保つことも有効です。特に就寝時は重要です。

口呼吸の改善: 鼻炎がある場合は耳鼻咽喉科を受診するなどして、鼻呼吸を意識しましょう。

にしざわ歯科クリニックでできること(プロフェッショナルケア)

原因の特定: 唾液分泌量の測定や問診を通じて、ドライマウスの原因を特定します。必要であれば、他科の専門医と連携して原因疾患の治療を検討します。

口腔ケア指導: ドライマウスによる虫歯や歯周病のリスクが高まっているため、適切な歯磨き方法や清掃用具の選び方について丁寧に指導します。

保湿剤・唾液分泌促進剤の処方: 症状に応じて、保湿効果のある薬剤や、唾液の分泌を促す薬剤などを処方・ご紹介します。

定期的な口腔管理: ドライマウスの患者さんは虫歯や歯周病になりやすいため、定期的な歯科検診とプロフェッショナルクリーニングを徹底し、口腔環境を良好に保つことが重要です。

入れ歯の調整・見直し: 入れ歯が合わない場合は、調整や新製を検討し、快適に使用できるようサポートします。

口腔乾燥は、にしざわ歯科クリニックにご相談ください

お口の渇きは、不快なだけでなく、様々な口腔トラブルや全身の健康問題のサインである可能性があります。「まさか」と感じるような症状でも、放置せずに専門家にご相談いただくことが大切です。

「口が渇いて困っている」「いつもネバネバする」「最近、虫歯が増えた気がする」—。そのようなお悩みがあれば、ぜひ一度、にしざわ歯科クリニックにご相談ください。患者様一人ひとりの症状やライフスタイルに合わせた最適な対策をご提案し、お口の潤いと健康を取り戻すお手伝いをさせていただきます。

潤いのあるお口で、快適な毎日を送りましょう。

2025年7月10日 カテゴリ:未分類