「仕上げ磨きっていつまでしてあげればいいの?」

「小学生になったらもう自分で磨けるのかな?」

子育て中の親御さんからよくいただく質問です。

実は仕上げ磨きは、歯が生えそろった後もしばらく必要であり、子どもの歯の健康を守る大切な習慣です。

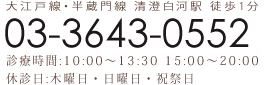

今回は、清澄白河の歯医者さん「にしざわ歯科クリニック」が、仕上げ磨きの必要性と、やめる目安について解説します。

仕上げ磨きとは?

仕上げ磨きとは、子どもが自分で磨いた後に、親が仕上げとして歯の磨き残しをチェックし、きれいに磨いてあげることです。

子どもは手の器用さが未発達で、自分だけでは細かい部分をきれいにできません。

特に虫歯になりやすい奥歯の溝や歯と歯の間を清潔に保つために欠かせません。

仕上げ磨きは何歳まで必要?

● 目安は「小学校低学年(8〜9歳)頃まで」

子どもがしっかりと自分で磨けるようになるのは、手先の器用さが発達する8〜9歳頃といわれています。

それまでは仕上げ磨きを続けることが推奨されます。

● ただし「個人差」が大きい

歯並び・生活習慣・お口の成長により、自分で磨ける時期は異なります。

歯科医院で「磨き残しチェック」を受け、習熟度に合わせて徐々に仕上げを減らしていくのがおすすめです。

仕上げ磨きをやめるときのチェックポイント

・自分でフロスや歯間ブラシを正しく使えるか

・歯磨きの習慣が毎日きちんと定着しているか

・歯科医院でのプラークチェックで大きな磨き残しがないか

これらをクリアできていれば、仕上げ磨きは卒業の目安になります。

年齢別の仕上げ磨きのポイント

● 幼児期(1〜6歳)

乳歯はエナメル質が薄く、虫歯になりやすい時期。

毎日欠かさず仕上げ磨きを行いましょう。

● 小学校低学年(7〜9歳)

永久歯と乳歯が混在する「混合歯列期」。

奥歯の溝や歯と歯の間が特に磨きにくいので、仕上げ磨きを続けることが大切です。

● 小学校高学年(10歳以降)

基本的に自分で磨けますが、夜だけ親がチェックするなど、サポートを続けると安心です。

まとめ

・仕上げ磨きは8〜9歳頃までが目安

・子ども一人での歯磨きは不十分になりやすい

・歯並びや成長に合わせて、親がサポートを続けることが大切

・歯科医院で定期的にチェックを受け、やめるタイミングを見極めるのがおすすめ

清澄白河で「仕上げ磨きの相談」をするならにしざわ歯科クリニックへ

「いつまで仕上げ磨きをすればいいのか不安」

「子どもが歯磨きを嫌がって困っている」

そんなお悩みは、ぜひ当院にご相談ください。

にしざわ歯科クリニックでは、親子で楽しく続けられる歯磨き習慣をサポートいたします。

2025年9月11日 カテゴリ:未分類