一日の終わりに、歯とお口をリセットしましょう

1日の終わり、疲れてつい歯磨きをサッと済ませてしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、寝る前のお口のケアこそ、虫歯・歯周病を防ぐ最も大切な時間です。

寝ている間は唾液の分泌が減り、口の中の細菌が繁殖しやすくなります。

そのため、寝る前のひと手間が「翌朝のお口の状態」や「将来の歯の健康」を大きく左右するのです。

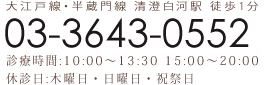

今回は、清澄白河の歯医者さん「にしざわ歯科クリニック」が、今日から実践できる寝る前のケアを3つご紹介します。

1. 丁寧な歯磨きで“1日の汚れ”をリセット

寝る前の歯磨きは、朝よりも丁寧に行うことが大切です。

日中に食べた食べ物のカスや歯垢をしっかり落とし、口の中を清潔にしましょう。

【ポイント】

・歯ブラシは歯と歯ぐきの境目に45度の角度で当てる

・軽い力で小刻みに動かす

・最後に舌や奥歯の裏側も忘れずに

歯ブラシだけでは届かない場所もあるため、後述する「フロス・歯間ブラシ」の使用も効果的です。

2. フロス・歯間ブラシで“隙間の汚れ”を除去

歯と歯の間には、歯ブラシの毛先が届かない汚れが多く残ります。

寝る前にフロスや歯間ブラシを使うことで、虫歯・歯周病の原因菌をしっかり除去できます。

【ポイント】

・隙間が狭いところはデンタルフロス

・隙間が広いところやブリッジの下は歯間ブラシ

・毎晩1回のケアでOK(無理に力を入れず、やさしく通す)

夜のケアを習慣にすることで、翌朝の口臭予防にもつながります。

3. 舌ケア&うがいで“菌の繁殖”をストップ

舌の表面には、細菌や食べカスなどが付着して「舌苔(ぜったい)」となります。

放置すると口臭や感染症の原因になるため、寝る前の舌ケアもおすすめです。

【舌ケアのポイント】

・専用の舌ブラシを使用

・舌の奥から手前にやさしく動かす(1日1回で十分)

・終わったら水で軽くうがいをして仕上げ

また、最後にフッ素入りの洗口剤でうがいをすれば、

虫歯予防とお口の保湿効果が得られ、朝のネバつきも軽減します。

にしざわ歯科クリニックのアドバイス

当院では、患者さま一人ひとりの生活習慣に合わせて、最適なケア方法をご提案しています。

・正しい歯磨きの仕方や歯ブラシ選び

・フロス・歯間ブラシの使い方指導

・舌ケア・マウスウォッシュの活用法

・就寝中の口呼吸やドライマウス対策

「正しい方法を知りたい」「夜ケアを習慣にしたい」という方は、ぜひご相談ください。

まとめ

・寝る前は、口の中の細菌が最も増えやすい時間帯

・丁寧な歯磨き+フロス・歯間ブラシ+舌ケアで口内を清潔に

・習慣化することで、虫歯・歯周病・口臭を予防できる

清澄白河で「お口のケア習慣」を身につけたい方はにしざわ歯科クリニックへ

にしざわ歯科クリニックでは、歯の健康を守るためのセルフケア指導と定期検診を行っています。

毎日のケアを見直して、清潔で健康なお口を保ちましょう。

2025年10月14日 カテゴリ:未分類